今までの記事では、手牌が二向聴のとき他家から立直を受けると降りるべきと伝えてきました。

これは方針はほとんどの場合で変わることはありませんが、二向聴の手牌でもドラが多かったり形が良かったりで押し返したい時もあると思います。

しかし、勝負手の時に毎回降りている様では他家のツモ和了りやノーテン罰符で点棒がどんどん無くなっていきます。

それでは運が良くなければ勝てなくなってしまいます。

そこで今回は他家から攻撃を受けても安全に反撃をする技術「回し打ち」について解説します。

この記事を読むことで自分の勝負手を無駄にすることを減らし、和了率を上げていきます。

そのためには放銃のリスクを負うことになりますので、その放銃リスクを減らす基準を紹介します。

今回の内容は

回し打ちって何?

どんな時に回し打ちするの?

練習問題

の3つを解説していきます。

回し打ちとは?

相手の攻撃に対し、比較的安全なブロックを切ることで危険牌を自分の手牌の中に吸収しつつ押し返す技術のことです。

特に押したいが速度が間に合っていない、危険牌をきるほどの手牌ではない時に押す・引くの中間択として使うことが多いです。

どんな時にするか?

回し打ちはベタ降りとは異なり、ある程度の放銃リスクがあります。

そのため、どんな状況からでも回し打ちをしていると放銃(特に高打点への放銃)が増え敗北につながってしまいます。

このような判断が難しいことは、必ず自分なりの基準を設けることで、ブレなく打牌することができます。

ここでは、当ブログおすすめの基準を4つ紹介して行きます。

以下の条件が多ければ回し打ちをする価値があると思ってください。

①ある程度打点が見込める時

回し打ちは押し返すことが目的です。

そのため押し返した時のリターンが必要です。

基本は3翻(できればドラが2枚以上)欲しいです。

自分がドラが多いと他家はドラを持っている確率が低くなり、万が一放銃しても安く済むことがあります。

気をつけないといけないのは、ドラがなく手役で高打点になっている場合です。

この時、他家はドラで高打点になっている確率が高くなります。

手役での高打点はドラが多い高打点よりもシビアに判断しましょう。

②安全そうなブロックがある時

安全そうなブロックがなければ回し打ちはできません。

問題はその安全な牌を見分ける力が必要です。

安全牌のランク表は以下の記事にまとめていますので参考にしてください。

今回の回し打ちはベタ降りではありませんので、安全度CやDランクの牌も切って手牌を進めていきます。

特に筋や序盤に切られた牌の外側はよく使いますので見逃さないようにしましょう。

③他家の攻撃が来なさそうな時

2件立直にはベタ降りしましょう。

初心者おすすめ記事でもお伝えしましたが、非常に重要なことです。

これは2件目が立直や副露をしてからでは準備不足です。

なぜなら、「回し打ち」をするということは押し引きの判断が微妙だからです。

つまり、判断が降りに傾く要素があれば降りる判断になるはずです。

立直に対して無筋を2本以上押している他家がいれば要注意です。

立直+他家無筋押しの状況で回し打ちをして、2件目の立直。安全牌が無くて押したら放銃は運がないのではなくただの準備不足です。

回し打ちをする際は他家の動向も気にするようにしましょう。

④負けている点数状況の時

回し打ちは現物以外も切って手牌を進めるので、必ず放銃リスクが伴います。

例えば、南3局35,000点持ちのトップ目の子どもで4,000点持ちラス目の子どもからの立直が入りました。

この状況から回し打ちをして12,000点放銃した場合の点棒状況は、自分23,000点・立直者16,000点となります。

トップが怪しいどころか4,000しか持っていなかった人に捲られそうな状況になってしまいました。

降りて跳満をツモられた場合はどうでしょうか。

自分32,000点・立直者16,000点で1局進んでオーラスになります。

かなりトップになりやすい点数ですね。

立直者の打点が跳満は大き過ぎるかかもしれません。

しかし、それぐらい点棒状況が回し打ちすら許されない状況だということです。

回し打ちをする時は、放銃した時の最悪の状況とツモられた時の状況を想定して、ツモられても負ける(ネット麻雀ならラスになる)場合にするようにしましょう。

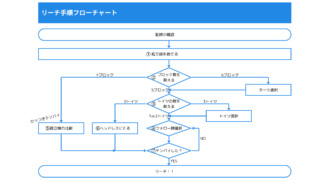

具体的な手順

①準備

回し打ちはこの準備が1番大切です。

他家からの攻撃を受ける前に、自分の手牌の中のターツや面子のブロックが他家に安全かどうかを考えておかなければなりません。

安全なブロックの探し方については前章で解説しましたので、そちらをご覧ください。

②他家からの攻撃を受ける

回し打ちは他家からの攻撃を受けた時にすることが大切です。

中級者の方に立直も副露も何も受けていないにも関わらず降りや回し打ちを選択する方がいます。

これは非常に損です。

副露の相手ですら確実に聴牌だと確信できることが少ないです。

門前のダマ聴はさらに難しくなります。

他家からの攻撃は明確な情報(立直や混一色の牌が余る・ドラポン等)が出た時にしましょう。

③降り・押し・回し打ちの判断

ここで初めて守備を考えていきます。

判断の方法は前回の記事をご覧ください。

判断ができれば、後は回し打ちするだけです。

安全牌を切りながら危険牌を回収して押し返してやりましょう。

練習問題

ここからは回し打ちする状況を2つ例題として出していきます。

実際に自分がこの局面になった場合にどうするかを考えながら読んでください。

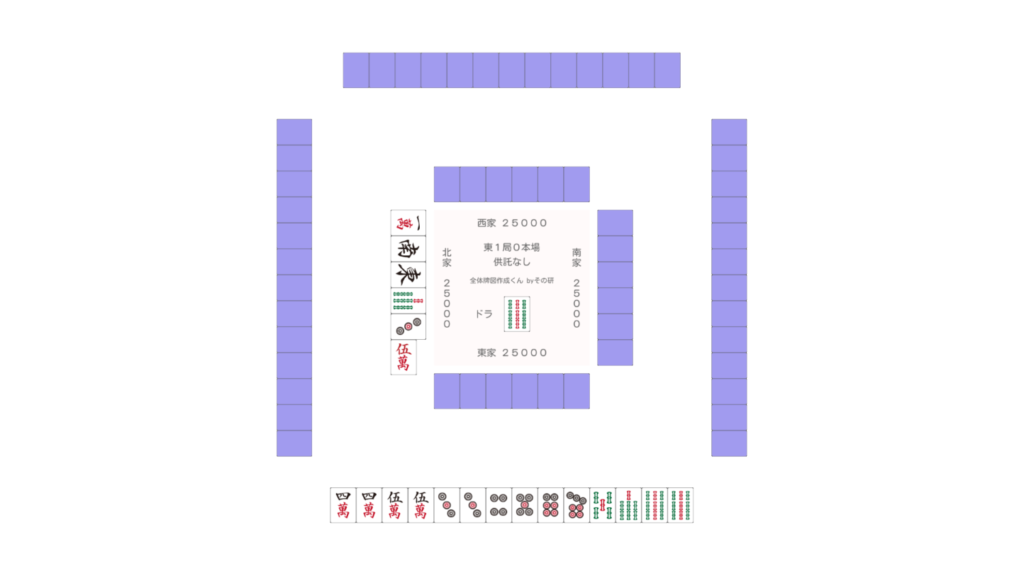

問題1

下記の状況をご覧ください。

先制立直が入りましたが、ドラ3の二向聴です。

今までですと、ここで押すか引くかの選択でした。

今回は二向聴ですので、降りが良いと言ってきました。そのため、🀋や🀛・🀖を切ると言ってきました。

しかし、今回の手牌はドラ3の二向聴ですので、なるべく押し返したいです。そんな時に役に立つのが「回し打ち」です。

今回の安全なブロックは🀊🀋です。

🀋は現物ですので放銃はしません。🀊の放銃パターンを考えてみましょう。

🀈🀉・🀋🀌・🀊🀊・🀉🀋・🀊の5パターンですが、🀈🀉は🀇が現物のため振り聴です。単騎はそもそもレアケースなので除外します。

🀋🀌と🀉🀋はわざわざ赤🀋を切って1翻下げていることになります。

全くないとは言い切れませんがほとんど出現しないレアケースです。

🀊🀊ですが、🀊🀊🀋の形から赤🀋を切って愚形にわざわざしていることになります。普通は🀊🀋の両面にしますのでこちらもほとんど出現しません。

このような理由から🀊はほとんど放銃しない牌といえます。

🀊🀋を切っている間に🀕や🀚🀝🀠・🀉🀌(特に🀕)を引けばかなり勝負になる手牌です。

このように高打点かつ安全なブロックがある時は回し打ちの選択肢を増やしていきましょう。

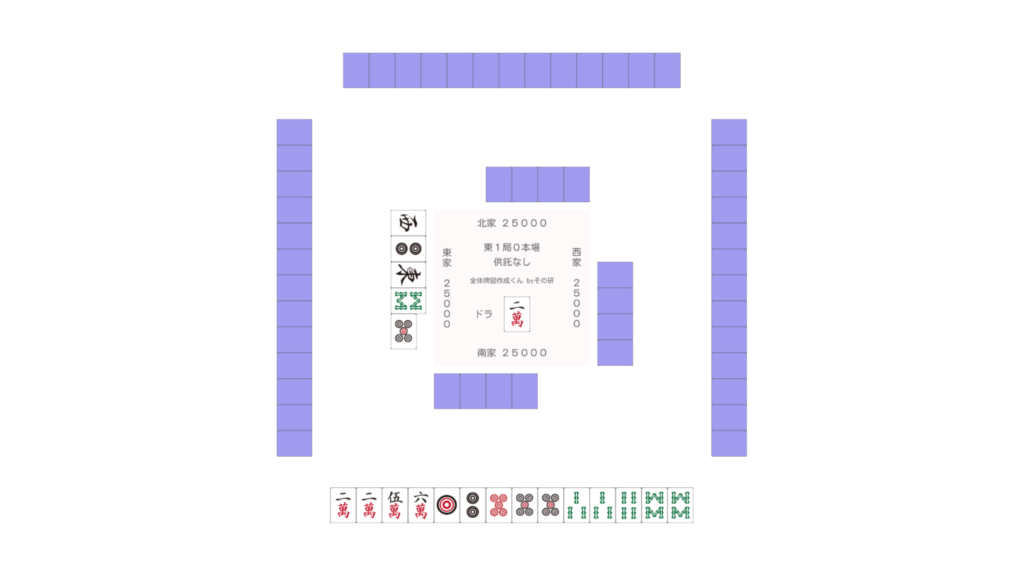

問題2

こちらも二向聴です。

しかし、問題1と異なるのは副露ができる点です。

🀗が現物ですので、降りている他家から副露することができ、上家が立直なので和了り牌以外は捨ててくれるため、チーもしやすくすぐに一向聴になれます。

さらにドラ3の勝負手ですので、ベタ降りはしたくはありません。

回し打ちをするなら1番和了しやすく放銃しにくいターツの🀙🀚を切っていきます。

そもそも6ブロックの手牌ですので、5ブロックにしていきたいです。

断么九の役がつくため、🀙🀚は攻撃にも必要のないターツになります。

なおかつ、副露可能な満貫の手牌。ギリギリまで押していきましょう。

最後に

粘り強いプレイヤーになりましょう。

そのためには、常にどの牌を誰に通すことができるのか確認しておきましょう。

回し打ちは、点数に余裕がある時は使わないことが多いので、点棒状況は確認しましょう。

回し打ちをしていると、他家から立直や副露が来て放銃が増えます。2件目からの攻撃が来そうな時は慎重になりましょう。

コメント