本ブログを読んでいただいている方は、麻雀が強くなりたい・勝てるようになりたい・上手くなりたいと思っている方がほとんどだと思います。

麻雀だけでなく、どんなことにも言えることは上達するためには強者のマネをすることが1番の近道です。

麻雀本ライターとして著名な福地誠先生が『麻雀にファインプレーは必要ない。必要なのはS級のミスを減らすことだ。』ということをよくおっしゃっています。

私も同じ考えで、麻雀は赤点を取らないようにするゲームと考えています。

麻雀は100点の打牌をしても100点の成績や着順をとれるゲームではないためです。

これは麻雀の心理だと思います。

これは何切る問題にも言えることです。

一般的な何切る問題は1つの正解が書かれているだけで、自分が選んだ選択が微差なのか悪手なのかがわからないのです。

しかし、今回紹介する本書ではそれをカバーしているだけでなく、切ってはいけない赤点打牌のダメな理由まで解説してくれています。

麻雀初心者の方はもちろん雀魂では雀豪↔︎雀傑ループをしている方はほぼ必須レベルの内容を解説してくれています。

麻雀の技術を身につけるほど疎かになりがちな牌効率の基本の復習にいかがでしょうか。

(当書より一部引用)

書籍の基本情報

タイトル

牌効率が自然と身につく!麻雀・何切らない問題

著者名

平澤元気

出版社

株式会社マイナビ出版

発行年

2025年8月20日

内容の概要

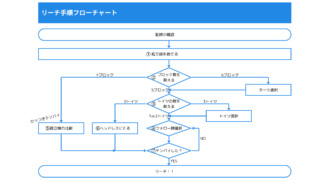

当書は『何切らない問題』と題されています。

問題の内容は普通の何切る形式ですが、回答解説のページには【正解】【有力】【これはNG】の3種の解説があります。

まず【これはNG】は切ってはいけない牌です。

実は麻雀は正解を覚えることで強くなるゲームではありません。

なぜなら、手牌によって

選択A:100点 選択B:90点 選択C:20点

という選択があれば

選択A:100点 選択B:40点 選択C:20点

というのもあるからです。

どちらも正解はAでBは不正解です。

しかし、上の10点差と下の60点差ではそのミスがゲームに影響する大きさが違います。

40点や20点の打牌を続けていると勝てないのは想像しやすいと思います。

特に初心者の方は、当書を読む際は正解よりもNGを選ばないことに注力して進めることをおすすめします。

切ってはいけない牌を切らなくなることで成績を上げるための問題だから「何切らない問題」というわけです。

(当書より引用)

著者について

1990年6月15日生まれ。

新潟県燕市出身。

麻雀クリエイター。

最高位戦日本プロ麻雀協会所属。

麻雀戦術を解説する自身のYouTubeチャンネルは登録者16万人以上。

(当書より引用。)

ターゲット読者

麻雀初心者の方はもちろん雀魂では雀豪↔︎雀傑ループをしている方はほぼ必須レベルの内容を解説してくれています。

麻雀初心者の方の最初の何切る本としても非常におすすめです。

1番おすすめなのは、雀豪や雀傑くらいのレベルの方で、放銃もないが和了りもなく勝てていない方が1番必要な本です。

配牌が悪いから和了れない。

いつまで経っても手牌が進まない。

そう思っている方、本当に完璧な牌効率ができていますか?

特に雀魂の金の間くらいでは牌効率が完璧であれば和了率で勝ち越すことができます。

それができていないということはS級の牌効率のミスが必ずあります。

それを当書で補っていきましょう。

具体的なテクニック

当書に記載されている1部分を紹介します。

ここでは、特に初心者の方向けの内容をメインに紹介します。

不要な向聴戻しをしない

麻雀において、手牌がどれくらい和了りに近いかを表す単位が向聴数です。

上級者になれば、意図的に向聴数を戻す(和了りから遠ざかる)ことでより良い手牌を作るということもあります。

しかし、初中級者のうちはまずはどんどん向聴数を進めることが重要です。

麻雀の手牌は基本的に4面子1雀頭を作ることで和了りとなります。

そのため、面子や雀頭が完成に近づくたびに向聴数が進みます。

逆に言えば、面子や雀頭の完成から逆行すると向聴数が戻るので和了りから遠ざかります。

「両面は強い形だから固定しても良い」「雀頭のない形は受け入れが広い」といった断片的な手作りの知識だけを得て、向聴数の概念を理解しないと、知らず知らずのうちに手牌を和了りから遠ざけることになります。

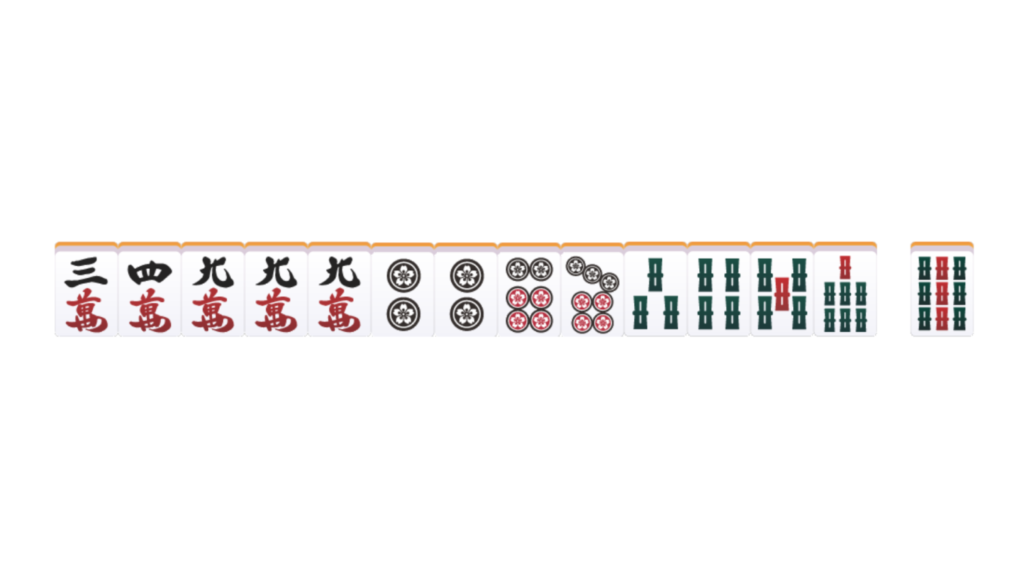

(当書より引用)

完成した面子を切らない

面子を作ることは非常に大変なことです。

それをわざわざ壊すということはとんでもなくスピードを損なう行為です。

上記の手牌なら🀏🀏🀏や🀒🀓🀔といった完成している面子はまず選択肢からはずれます。

「この面子を切れば何かの役が狙える」という場合でも、ほとんどの場合はしない方が良いです。

面子を切るということは3枚の牌を入れ替えるということです。

18巡しかない麻雀で、3巡無駄にするということは、和了りに向かっていないと言っても過言ではありません。

(当書より引用)

孤立牌があるのにターツを切らない

面子は孤立牌→ターツ→面子と進化していきます。

ということは、一段階目の孤立牌があるのに二段階目のターツを切ることは非効率です。

以下の手牌を見てください。

この手牌であれば🀗が明確な孤立牌ですから、🀗を残して🀇🀈を切ってしまうのは損です。

麻雀をしていると愚形ターツを必要以上に嫌ってしまう時期が訪れるのですが、あくまでもターツは孤立牌よりも強いと覚えましょう。

上級レベルになると例外もあって「通常よりも強い孤立牌(浮牌)が複数ある場合」に限って愚形ターツを落とすこともあります。

以下の手牌を見てください。

🀈や🀟を孤立牌と呼ぶかはさておき、役割は孤立牌と同じで、何かが引っ付いてターツになる牌です。

🀈🀉🀊🀋や🀞🀟🀟🀠というのは両面ターツを作りやすい強い形なので、ここを残して🀐🀑を切るのが有力になります。

ただ、この手牌から🀐🀑を残して🀈や🀟を切ったとしても赤点にはなりません。

一方、最初の手牌のような手牌から🀇🀈を切ってしまうのは赤点になってしまいます。

形の違いがわからないうちは孤立牌があるのにターツは切らないと覚えておきましょう。

(当書より引用)

購入場所や入手方法

単行本

電子書籍

類似の本や関連作品

麻雀・点数状況によって変わる強者の選択

単行本

電子書籍

これだけでOK! 麻雀初心者が最速で勝ち組になる方法

単行本

電子書籍

手牌が透ける!? 麻雀鳴き読みの極意

単行本

電子書籍

通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル

単行本

電子書籍

デジタルに読む麻雀

単行本

電子書籍

人気麻雀YouTuberが教える1冊で上級者になる方法

単行本

電子書籍

麻雀・守備の基本完全ガイド

単行本

電子書籍

麻雀・一番やさしい牌効率の教科書

単行本

電子書籍

麻雀・牌譜検討マニュアル

単行本

電子書籍

麻雀 弱点克服ドリル

単行本

電子書籍

印象や感想

何切る本の革命ともいえる今までにない解説方法が非常に魅力的でした。

従来の何切る本は正解が1つで、その正解についての解説のみでした。

しかし当書では、特に麻雀初中級者が陥りがちなS級のミスについてなぜ赤点になるのかを解説してくれているため、同じような形が出てきた際にミスしにくい構成となっています。

出題されている問題も、ニッチな何切るではなく、搬出かつミスをすることで成績に大きく影響するものが挙げられており、何度も読む価値のある本となっています。

麻雀何切る本を買いたいけどどれを買えばいいのか迷っている方、当書を購入してみてはいかがでしょうか。

確実に実力がつくこと間違いなしです。

コメント