初心者向けの記事では、配牌を見たらまずは字牌、次に19牌・28牌・3〜7牌の順番で捨てていき、とにかく立直を目指すことを伝えてきました。

毎回毎回その手組みをしていると速度も打点もない手牌で先制立直が入り安牌がなく放銃することがあるかと思います。

特に雀豪くらいになると、ほとんどのプレイヤーが立直までの手組みの精度が高くなるため、先制立直できるかどうかは配牌に依存しやすくなります。

麻雀はどんなに頑張っても毎回和了ることは不可能です。(上級者の和了率は4人麻雀で21〜23%)

そのため大したことがない手牌を進めた挙句立直のみ愚形になっていては、価値ある手牌の人が押し返して高い点数に放銃してラスになることも増えてしまいます。

麻雀上級者はほとんどの人が、配牌を見た時にその局の手牌の方針を決めて進めています。

今回はそのような押したくない手牌で押さざるを得ない状況を作らないようにする手牌の価値基準と進め方の方針をお伝えします。

配牌の点数をつけてみよう

まず手牌の点数をこれから始めて付ける方は、手牌を10点満点で付けてみましょう。

できれば同じ手牌で複数人と点数を付けることをおすすめします。

理由は、客観的に見ることができるからです。

自分が周りよりも手牌の点数が高い場合はポジティブ過ぎる=攻撃的な思考。

和了率が高くなるが放銃率が高い人である可能性が高いです。

逆に自分が周りよりも手牌の点数が低い場合はネガティブ過ぎる=守備的な思考。

和了率が低いが放銃率も低い人である可能性が高いです。

複数人で共有することでそのズレを修正しやすいので非常におすすめです。

配牌の価値を決める3大要素

それでは具体的に手牌の点数をつけたいのですが、基準がないとブレる原因になります。

そこで、当ブログでは麻雀で大切な3大要素といわれる『速度・形・打点』を元に手牌価値を見積もりたいと思います。

各項目の具体的な基準は以下で説明します。

速度(向聴数・副露)

速度は3大要素の中でも最重要項目となります。

いかに役満の一向聴でも和了ることができなければ意味がありません。

配牌の速度は、まず向聴数で判断します。

配牌の平均向聴数は3.5といわれています。

もう一つは配牌で副露可能かどうかです。

副露できるだけで巡目や相手の動向に合わせて手牌の進め方を柔軟に変化させることができます。

そのため、副露できない手牌は10点満点中8点を超えることはほとんどありません。

まずはこの2点から判断できるようになりましょう。

形(和了り易さ)

なぜ愚形よりも好形を選ぶのか。

有効牌をツモる確率が高くなるから=和了る確率を上げるためです。

速度と近い話にはなりますが、形の良さは和了り易さだけでなく、聴牌までの速度にも直結します。

さらに、相手の攻撃に対しても好形が多い方が押し返しやすくなります。

配牌時点では好形の多さと好形になりやすいターツや孤立牌の多さを重要視するようにしましょう。

打点(ドラの枚数・役の数)

最後に打点です。

特に配牌でわかりやすいのはドラの枚数です。

ネット麻雀の4人麻雀だとドラが7枚(通常のドラ4枚と赤ドラ3枚)が一般的でしょう。

つまり、1人あたりドラが1.75枚。

配牌で1枚は欲しいところです。

2枚あれば好配牌といえます。

加えて強い役である断么九・混一色・役牌を目指せることが重要です。

打点も相手からの攻撃に対して押し返しやすくなるファクターになるので、無理なく目指せる役は目指すようにしましょう。

次は手牌の方針を決めよう

配牌の点数は、手牌を進める道標です。

この道標を適切に使いこなすことで勝率は格段に上がります。

各点数ごとのおすすめの進め方を紹介します。

8点以上

かなりの好配牌です。

二向聴以上・好形・ドラが多いのどれかは必ず当てはまるはずです。

安全牌は6巡目までは不要。

牌効率通り孤立牌から切っていき、立直を目指しましょう。

特にドラ×3の時は和了りに1番近い牌効率や役を選ぶようにしましょう。

4点以下

そもそも和了することが難しい手牌だと思います。

速度で勝る手牌ではないでしょう。

ドラもなく打点も低いことでしょう。

そういった時は、2翻以上の役を狙うようにしましょう。

おすすめの役は混一色と七対子です。

この2つの役は字牌や1・9牌などの他家が使いにくく安全な牌を抱えながらの手牌進行が可能です。

加えて、和了った時高打点になりやすいためリスクを少なくリターンが大きい進行が可能です。

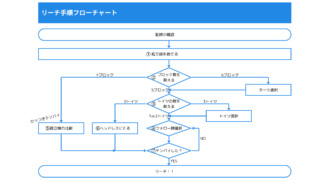

4点より上で8点未満

突出して悪い配牌ではないが、愚形が2つくらいある・打点が不十分と不満点があると思います。

この辺りの配牌はドラを引いたり、愚形が埋まるだけで大きく化ける配牌だということです。

そういう時は、まず和了りに向かうようにします。

この時、3巡目と6巡目に再度手牌の点数をつけることで押し引きの判断をします。

巡目が進むと手牌の点数が高くなっていくと思います。

しかし、巡目が進んでいるのに手牌の点数が高くなっていない場合は、相手の手牌は進んでいるかもしれません。

この時に初めて安牌を持ちます。

3・6巡目に手牌の点数をつけることでその判断をします。

中々難しいことだとは思いますが、この細かな手牌の価値判断を行うことであなたの『この手牌で放銃したくなかった』がグンと減ることでしょう。

実践問題

これまでの内容から実際に配牌の点数をつけて、第一打に何を切るのか考えてみましょう。

牌姿は私の実践譜から引用しています。

今回は全て東1局・西家・1巡目を想定して何を手牌が何点か、何を切るか考えてください。

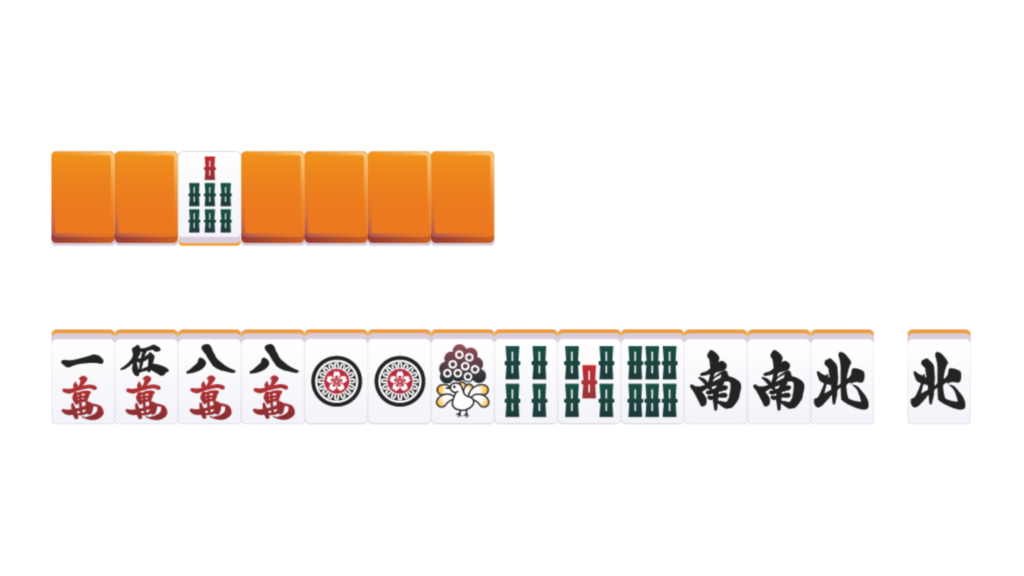

第1問

まずはこちらの配牌です。

点数は6点といったところでしょう。

ドラ×3で絶対に和了りたい配牌です。

しかし、愚形が多すぎるところが減点ポイントです。

愚形が1つ2つ解消されるか断么九や発の重なりで副露できるようになればかなりの勝負手となるでしょう。

切る牌は、孤立牌の🀏・🀡・🀅3種から選びたいところです。

この3種から1番切りたくない牌は🀅です。

ドラ3の手牌であるので、立直以外の役が見えにくい🀏・🀡よりも重ねた時に役が確定する🀅の方が孤立牌としての価値が高いです。

🀏と🀡に関しては大差はありませんが、🀡の方が🀝🀟🀡のリャンカンで使えることがあるので、若干ですが価値が高いです。

そのため、🀏切りがおすすめです。

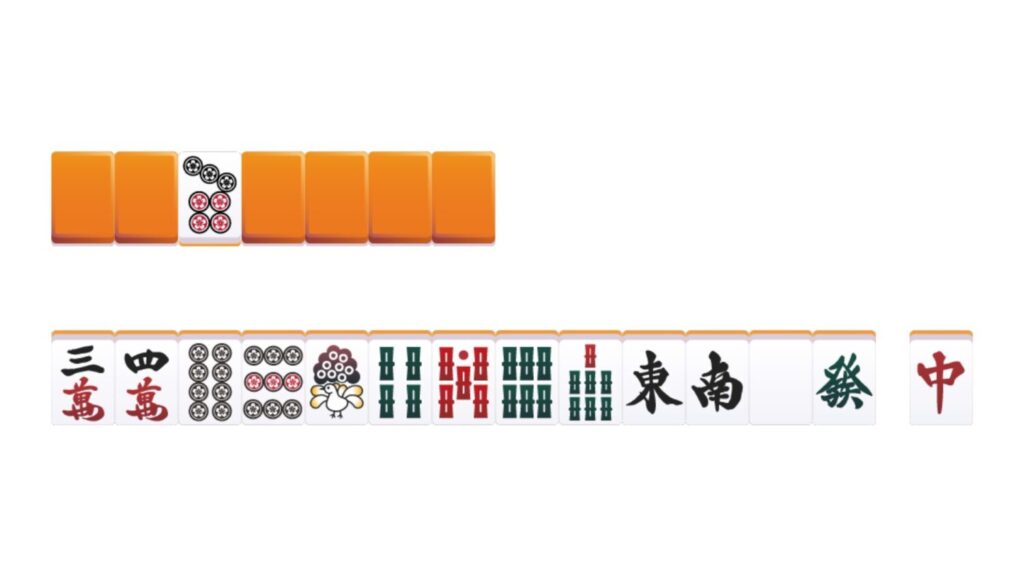

第2問

続いてはこちらの配牌です。

かなり悪い配牌です。

点数は2点といったところでしょう。

ここからいきなり字牌を切ると放銃率が上がってしまいます。

真面目に進めても和了れる手牌ではないため、打点の高い手牌に仕上げたいです。

混一色と七対子のどちらかに仕上げたいので、枚数の少ない萬子の孤立牌の🀈から切りましょう。

第3問

次はドラなし面子なし両面ターツ1つの配牌です。

このクラスの配牌は実力差が出やすいところです。

何を目指すのかじっくり考えてください。

1点の配牌です。

このクラスの配牌はまず和了ることがほぼ不可能といってもいいでしょう。

そういうときは、放銃しないかつ万が一和了れたら高くなるような、混一色や七対子は残るように手組みをしたいです。

孤立の字牌は残しつつ、孤立の端牌🀙や🀎・🀠を切りましょう。

特に孤立の🀜を所持しているため🀙が無難ですが、正直何を切っても大差はでないです。

他家から立直が入ると降りたいので、6巡目前後には生牌の字牌は切るようにして、ロンされないようにしましょう。

第4問

ドラ×2の両目が多い好配牌です。

何を切るのかも大切ですが、何を目指すのかも考えるようにしましょう。

8〜9点の配牌です。

10点足り得ない理由としては副露しにくいことと、副露するとほぼ満貫にならないことです。

この配牌をもらって、發を仕掛けて3,900点で和了っていては打点不足でトップを取り逃がしてしまいます。

第1打も守備のことは考えず🀀から切って、🀒や🀖の周りに引っ付いて両面になれば3色同順、🀒や🀖が対子になれば🀅を切ってタンピン系の跳満クラスの手牌になります。

積極的に最速高打点を目指し立直しましょう。

第5問

面子と対子が1つずつでドラが1枚の配牌です。

いつもならどうしているか。

今回の記事の内容を踏まえてどうするか考えてみましょう。

配牌は5〜6点といったところでしょうか。

混一色か平和系て立直かがまたわからないくらいの手牌です。

🀞や🀒に引っ付けば立直まで行きたいし、役牌の🀂・🀄、ドラの🀃が重なれば混一色が見えてきます。

このどちらかを消す打牌はNGとなるため、🀙か🀡になりますが、🀞を所持しているため🀡から切りましょう。

手牌が8点以上の超勝負手でもない限り孤立🀞🀡の🀡

や孤立🀙🀜の🀙は受け入れが被っているため積極的に切っても大損しないので、字牌(特に役牌)より先に切るようにしましょう。

第6問

対子4つと面子1つの5ブロックある配牌です。

字牌2種は役牌ではありません。

手牌は何点で普段は何を切っていますか。

点数は3点くらいです。

この配牌を6〜7点くらいの‘まぁまぁ良い手牌’と思っている人は立直後の高打点の放銃が多いのではないでしょうか。

この手牌から🀐や🀇を切る人は多いと思います。(牌効率では微差で🀐が得です。)

例えば7巡目で以下のような手牌になった場合はいかがでしょうか。

これを良い手牌と思っている方は、和了率を上げるために🀎🀙🀁の3種の内から枚数の少ない牌を対子落としすると思います。

それだとどこまで行っても立直のみです。

自分にドラがないと、他家がドラ×2の確率が跳ね上がります。

つまり、押し返されやすいということです。

放銃リスクが大き過ぎるのです。

これがこの手牌が高得点になり得ない理由です。

まだ、以下のようなツモった時に三暗刻になる一向聴の方がマシです。

しかし、ツモり三暗刻では追いかけられた時に放銃リスクが大きく、出和了りが立直のみになってしまうためリターンが小さくなります。

今回のような配牌では七対子や対々和などの対子系の手牌を強く見て役を付け、高打点を目指してリターンを大きくしましょう。

第7問

最終問題は配牌ドラ×2です。

ターツが愚形含みですが複数個あります。

配牌の点数は?普段はどう進めていますか?

配牌の点数は6〜7点でしょうか。

まず、切る牌は🀁になりそうです。

超ネックはドラ表示牌の🀟ですが、🀠をツモってドラが雀頭になるパターンもありそうです。

そのため、役牌の価値はいつもより少し高く、孤立牌の価値としては、🀁<🀐<🀀<🀆🀅🀄となりそうです。

特に、この配牌が良いと判断できる最大の理由は、

🀓🀔🀕🀖の4連続形があることです。

🀓🀔🀕🀖と🀒🀓🀔🀕の4連続形は受け入れ枚数が多く、超高確率で2面子になる形です。

これが🀐🀘や🀑🀗が含まれる4連続形では端牌に絡むため先の4連続形と比べて2面子になりにくいです。

配牌の4連続形は大切にして、いつもより良いと思いましょう。

最後に

配牌からどこへ向かうかの方針決めは手牌進行のスタート地点です。

適当に孤立牌を切って、手牌が整ってからでは正直遅いです。

配牌から手牌を構想することで、攻守のメリハリをはっきりさせて和了率や放銃率をコントロールしましょう。

コメント