麻雀は選択に対して自由度が高いゲームです。

AIが発達してきた現代ですら、正しい麻雀の打ち方は完璧には確立されていないでしょう。

Mリーガーのトップですら、立直に悪い待ちで追っかける判断は、『自分ルール』でどうするかを『えいや!!』で決めていて、まだ何が正しいかの共有がされていないと言われています。

特に判断に迷うのは、相手から立直などの攻撃が入っている時の押し引きの判断だと思います。

これは、麻雀強者ですら選択が分かれることが多いです。

それくらい麻雀とは謎が多いゲームです。

だが、麻雀を打つ人なら一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

麻雀に正解はあるのではないか。

この確立されていない”正解”を常に選択することができれば、麻雀で勝てるのではないか。

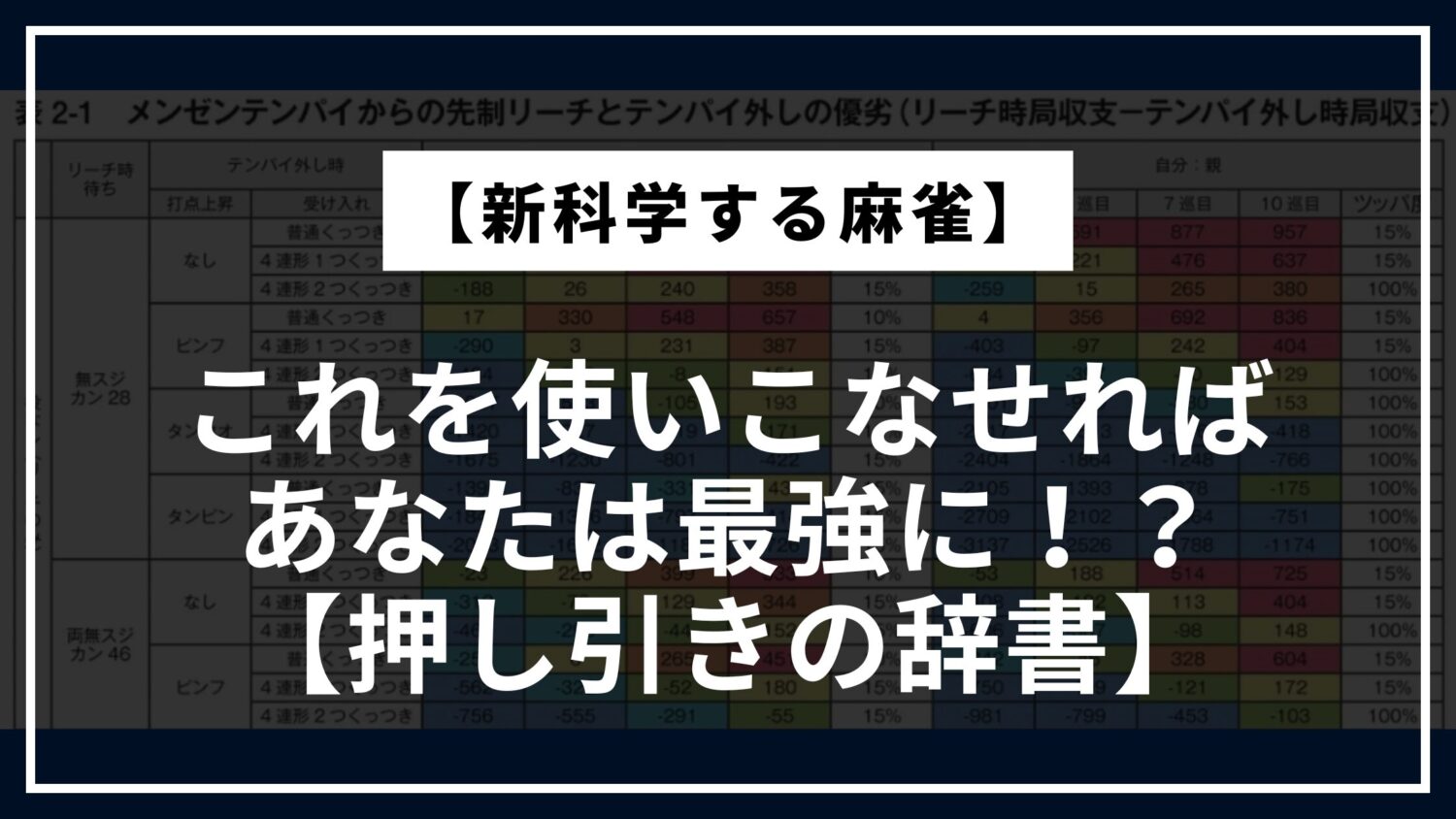

今回紹介する「新科学する麻雀」では、巡目は、自分の手役は、親か子か、自分の切る牌の危険度は……など諸条件の元で、”正解”が書いてあります!

- メンゼン1シャンテンからリーチにツッパる条件は?

- 一色手やドラポンに対してどんな手なら押していい?

- カンチャン待ちでも追っかけリーチしていい局面は?

- 2軒リーチ下でも追っかけリーチしていいのはどんなとき?

- 愚形待ちからテンパイ外しが有利なのは何巡目まで?

さらに、膨大なデータの中で各章ごとに優先度が記載されており、どの知識から身につければ成績への影響が大きいのかも記載されているため、比較的初心者の方でも読みやすい本になっています。

本書のすごいところはそれだけではありません。

この本はどこから読んでも問題が全くありません。

つまり、自分の知りたい部分だけ読むことも可能なのです。

膨大なデータを辞書のように使い、知りたいことを知りたいだけ知ることができるのです。

書籍の基本情報

タイトル

新科学する麻雀

著者名

とつげき東北

出版社

ホビージャパン

発行年

2021年9月30日

ISBN番号

ISBN-10 479862604X

ISBN-13 978-4798626048

内容の概要

数理的に麻雀を解説したベストセラー『科学する麻雀』から17年。

著者・とつげき東北氏自らによる完全新作が登場です。

本書は、17年前より相当高度化した麻雀技術に対応し、新しいデータ(『天鳳』鳳凰卓)と新規開発されたシミュレータを用いて麻雀を科学的に研究。トップレベルのプレイヤーでも判断に迷う数々の局面を想定し、そこでの「最善手」を科学的根拠とともに示します。練習問題では「ポイント」がまとめられ、無味乾燥な数字だけには収まりません。

あなたの麻雀観を揺さぶる、最新研究の成果が詰まった一冊です。

Amazon商品紹介ページより引用

著者について

1976年兵庫県生まれ。

東北大学工学部通信工学科卒、北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科中途退学。

2004年『科学する麻雀』(講談社現代新書)を、当時(当該新書において)史上最年少で上梓。

一切の非科学的な考え方を否定し、数理的に麻雀を解説した画期的な内容でベストセラーを記録、麻雀の科学的研究のパイオニアとして知られる。

情報処理学会、人工知能学会等で研究成果を発表し、東京大学非常勤講師も務めた。

Amazon商品紹介ページより引用

ターゲット読者

最低でも雀傑以上の方向けの本です。

麻雀初めて間もない超初心者の方には、少し難しい内容になっているためあまりおすすめできません。

立直判断や押し引きの判断で悩んでいる人でこの本を読んだことがない人には超おすすめできる1冊。

その他麻雀の統計データやそれに基づいた判断に興味がある方は読むべき1冊です。

特に牌譜検討をする方は、この1牌を押すのか降りるのかを選択するときの指標になりますので、牌譜検討のお供としておすすめです。

本書の見方

本書の欠点ともいえるのは、データ量が膨大過ぎてどこから手を付ければいいかわからない。

表などのデータの見方がわからないという方がいるかと思います。

この章では、そんな方たちへ本書のデータの見方とどこから手を付けるべきかを解説していきます。

どこから読み進めるべきか

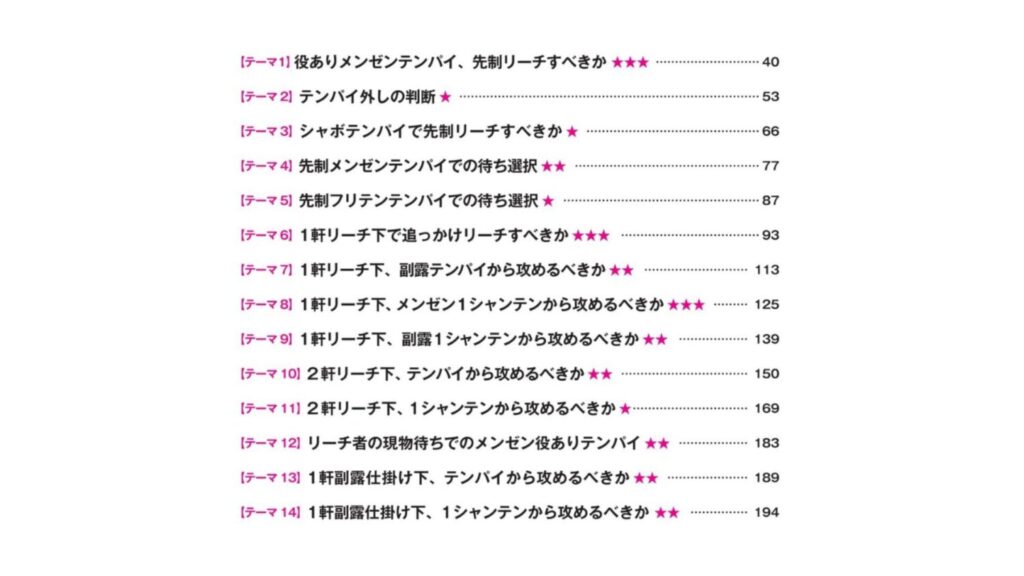

本書の目次を見てみましょう。

目次の最後に星が付いています。

この星のマークが多いものが重要度の高い内容となっております。

初心者の方や本書を始めて読む方はまずは最重要の星3のテーマから読み進めていくことをおすすめします。

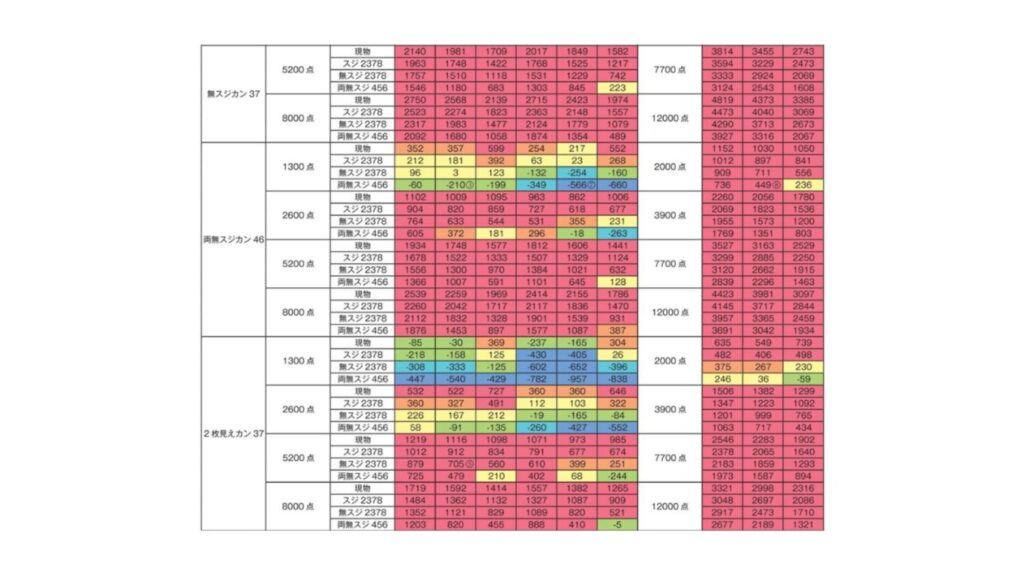

表の見方①〜どちらの選択が優位なのか〜

次は頻出されるデータ表の見方についてです。

大きくは2つ。①何について比較されているのか。②表の中の数字はどのように求められているのかです。

まずは①この表は何について表されているかです。

今回は、他家1人から立直が入り自分が聴牌しました。その時自分は無筋の2378牌どれかを捨てます。その際に自分は立直をした時と立直をしない(ダマ)ときでどちらが優位なのかを自分の待ちと巡目で比較しています。

表中の数字は、立直時の局収支(期待値)からダマの時の局収支を引いた値です。

つまり、数字がプラスの際は立直をした方が良く、数字がマイナスの時はダマの方が良いということです。

表中の数字がマイナスでもすべての表が降りることが優位ということを表しているわけではないので気をつけましょう。

次に②の表の中の数字ですが、自分の待ち・打点・巡目・他家との親子関係の4つの要素でそれぞれ立直かダマどちらが局収支が大きいかを表しています。

今回示した箇所では、親から立直を受けている状況の9巡目。自分は25(or58)の両面待ち聴牌。立直をすれば4翻で満貫クラスの手牌。捨てる牌は無筋の2378牌。この時は立直の方が65点分局収支が優位であると出ています。

表の見方②〜どの無筋まで押すべきか〜

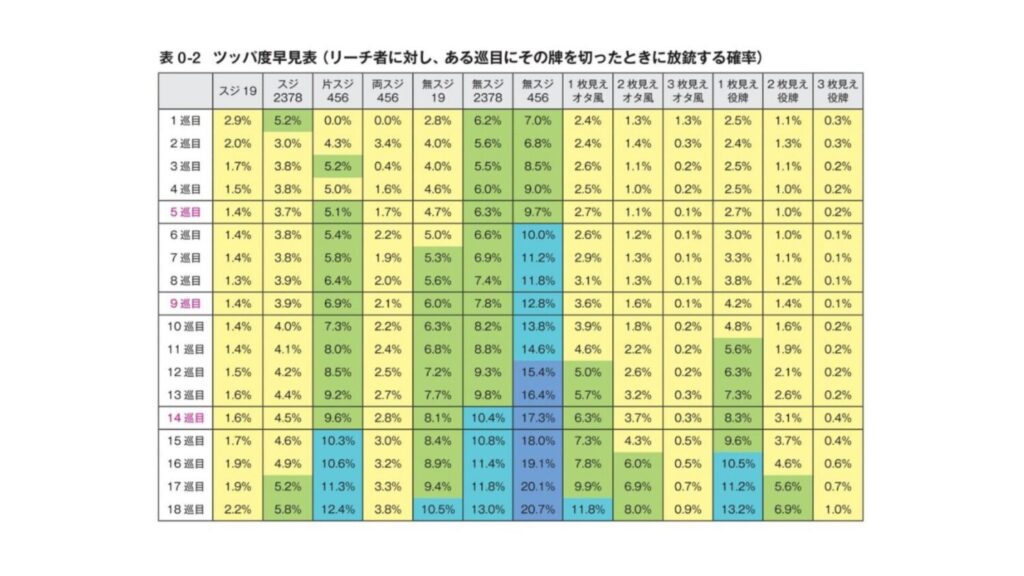

最後に先ほどの表に出てきたツッパ度とは何かについてです。

ツッパ度とは、ツモった牌が危険度何%まで押すのかを示した数字です。

下の表に巡目に応じたある牌の放銃率が示されています。

ツッパ度100%なら100%放銃する牌なら降りる。

ツッパ度15%なら15%以上放銃する牌なら降りるということです。

具体的なテクニック

ここでは、本書に書かれていることのほんの1部を抜粋してお届けします。

立直のみ愚形は即立直?聴牌外し?

麻雀中級者の方から、立直のみ愚形に向かう手組をするのはよくないと聞いたことがある方も多いと思います。

初心者のうちは、聴牌したらとにかく立直といわれてきた方も多いのではないでしょうか。

では、実際に立直のみ愚形の立直がどれくらい得なのか見ていきましょう。

まず結論から、親・子ども問わず打点上昇の手替わりがあるときは聴牌を外した方が得だということがわかります。

特に、断么九・ドラなどの1翻以上の打点上昇がある場合はほとんどの場合で聴牌を外した方が得であるといえます。

ただし、平和のみ(20符なので打点上昇が小さい)の手替わりの場合は連続系が絡まないときは即立直をした方が若干得です。

さらに、打点上昇のない場合は即立直の方が得ではあります。

しかし、ツッパ度の数字を見てみましょう。

特に子どもの時はツッパ度100%がありません。

つまり、その手牌に価値がないことが見てわかります。

この表から、そもそも立直のみの手牌価値は先制ができる状況ですら低いことがわかります。

そのため、手組の段階で立直のみの手組をすることそのものが良くないことがわかります。

嵌張待ちでも追っかけリーチしていい局面は?

次は、相手から立直がすでに入っている状況で自分が聴牌。

しかし、待ちが嵌張の時、どのくらいなら追いかけて立直をしていいのか?見ていきましょう。

表を見ると真っ赤。

結論ほとんどの状況で立直をした方が良いとわかります。

しかし、赤くない部分を抽出していくと1部を除き自分の打点が1,300点=子どもの立直のみであることがわかります。

先ほどと重なりますが、やはり子どもの立直のみ愚形の手牌価値が低いこと。

それ以外の場合では手牌の価値が一定保障されているため、追いかけ立直をするべきであることがわかります。

購入場所や入手方法

新科学する麻雀

類似の本や関連作品

新科学する麻雀 実践問題集

「統計学」の麻雀戦術

印象や感想

押し引きの辞書といえる本。

ネット麻雀天鳳を用いた膨大なデータ量に基づいた統計データのため信用度も高い。

局収支が重要視される局面の判断はこの本のデータを用いるのが重要となることでしょう。

初めてこの本を読む方は、膨大なデータ量に圧巻されることでしょう。

特に麻雀初心者の方はどこから手をつけていいかわからないとおもいます。

そういった方は正直全てを読み理解する必要はありません。

自分の必要なところだけ読むことをおすすめします。

何度も読み返して、実践する中で身につけていく力が詰まっている1冊です。

コメント