麻雀初心者向けの記事では主に立直への向かい方、4面子1雀頭の最速の作り方を解説してきました。

しかし、毎局立直に向かえる手牌がくるとは限りません。

立直をかけれない時は鳴いて和了に向かうことが多いと思います。

しかし、立直をかけて和了らないとなかなかトップが取れないと思っていませんか。

それは、鳴いた時の打点が不十分な場合が多いです。

ドラを引かないと打点を出すことができなければ他のプレイヤーとの差がつきません。

そこで今回は立直に向かいにくい手牌で大活躍する麻雀上級者御用達の混一色について解説します。

混一色ってどんな役?

デメリットを挙げるのが難しいくらい混一色は強力な手役です。

麻雀上級者で混一色を軽視している人はいないと断言できるくらい麻雀において大切な役です。

まず、初心者の方は混一色の目指し方と目指すべき手牌を覚えていきましょう。

名前

混一色(ホンイーソー)(ホンイツ)

翻数

3翻 (喰い下がり2翻)

手牌が萬子・筒子・索子のどれか1種と字牌で構成されると成立する役

メリット

ドラや役牌と組み合わせることで満貫になりやすい

字牌を手牌に残しやすいので一定の守備力が担保される

デメリット

相手から手牌構成が読まれやすい

混一色を目指す4つの基準

以下の4つの基準どれかを満たせば混一色を目指す手牌です。

まずは、混一色目指す基準を見ていきましょう。

①門前聴牌が厳しいとき

まずは門前聴牌=立直が厳しいときです。

麻雀はやはり立直が最強の役です。

しかし、毎局立直で和了れるわけではありません。

しかし、立直ができない時に毎回降りているだけでは勝つことは難しいです。

そのため、鳴くことで和了りに向かうことでしょう。

鳴く場合に毎回1翻・2翻の手組みをすると相手から立直が入った時に降りることになってしまいます。

鳴いた手牌を立直と戦えるようにするために混一色を目指しましょう。

②立直のみ愚形になりそうなとき

『新科学する麻雀』のレビュー

でもお伝えしましたが、立直のみ愚形の手牌は手牌価値がそもそも高くありません。

この立直のみ愚形の手牌を避けるために手役を狙うことが重要です。

この時狙う手役として混一色が優秀です。

今までの立直手順とは異なり、1番早く和了りには向かいませんが、その分手役を付けることで打点が上がり和了った時のリターンが大きくなります。

先制立直が入った際も、混一色を狙うと字牌を手牌に残るため守備力も担保され一石二鳥です。

立直のみ愚形になりやすい手牌は混一色を積極的に狙いましょう。

③役牌が2種対子のとき

役牌2種対子は満貫を非常に狙いやすい手配です。

ドラがある時はまっすぐ和了りに向かうべきです。

しかし、ドラがない時に2翻で和了ることは非常にもったいないです。

そんな時に大切な役が混一色と対々和になります。

役牌2種対子の手配は積極的に混一色を狙いましょう。

混一色する?しない?何切る7選

ここからは先ほどまでに紹介した混一色を目指す基準をもとに当ブログでおすすめの混一色を目指すかどうかを解説していきます。

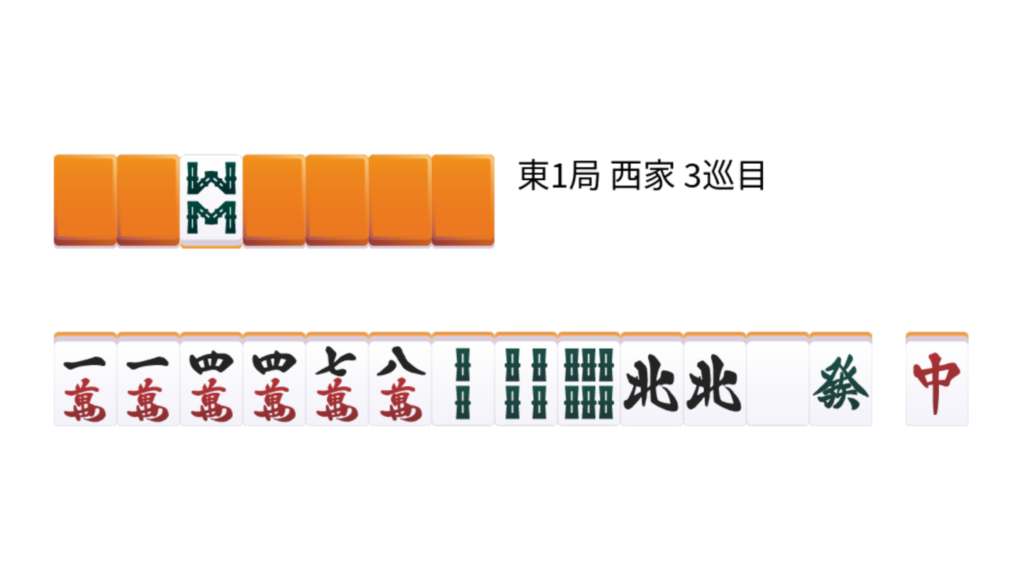

第1問

まずは第1問です。

いつもならどうしているかも含めて考えてみてください。

回答解説

こちらの手牌、18巡ツモっても聴牌できるかどうかも怪しいです。

さらに門前で進めた場合でもかなりの確率で立直のみの愚形になってしまいます。

そのためこちらの手牌は混一色を目指すことをおすすめします。

今回のような愚形だらけの手牌は、ほとんどの場合で發か中を重ねて仕掛けて(鳴いて)和了ることになるので、混一色は目指せるようになりましょう。

混一色一本に決めてしまう方は24索から、赤5索だけは使い切りたいと思う方は89筒を捨てていきましょう。

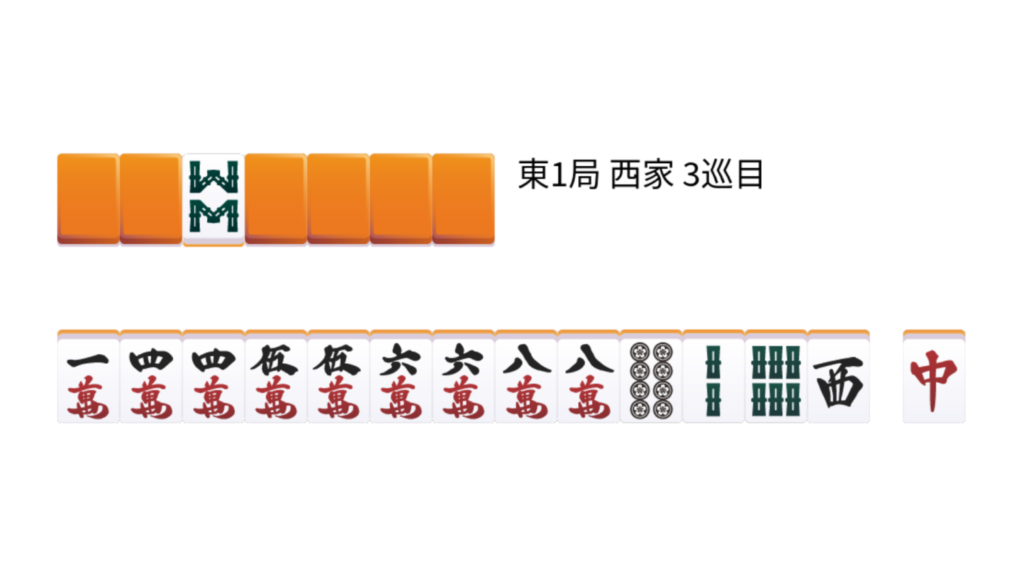

第2問

第2問です。

今回の手牌はどうしますか。

回答解説

この手牌は両面3つの二向聴です。

まだ3巡目ですので、かなりの高確率で聴牌まではいきそうです。

役牌の白が暗刻ですので、立直+1翻は確定しています。

そのため今回は字牌の南・中から捨てていくようにしましょう。

1つの基準として、役牌は対子の時は鳴いて進めることになりやすいですが、暗刻の時は立直を目指しやすくなります。

特に今回のように、両面が多い手牌では立直を目指しましょう。

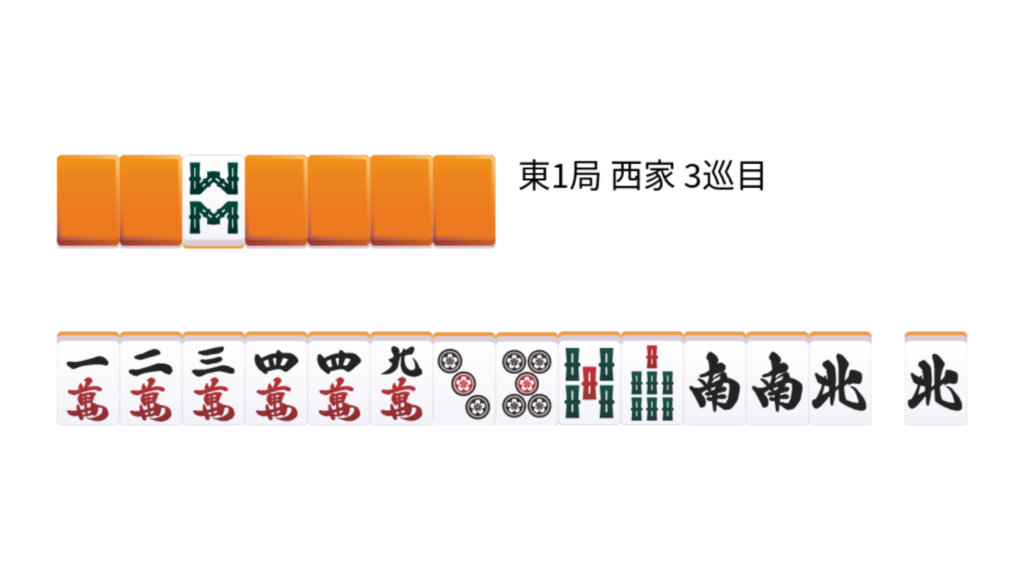

第3問

次の手牌はいかがでしょうか。

手牌の速度感や打点感(ドラが絡みやすいか)の練習にもなりますので最後まで解いてみてください。

回答解説

まず門前聴牌できそうか。

これはかなりできそうですね。

5索の周りの3~7の索子を引くもしくは雀頭ができれば、立直のみですが辺3筒での聴牌はできそうです。

立直のみにならないパターンは、赤5索を引くもしくは先に辺3筒を引きかつ4索か6索を引いて9萬が雀頭の平和になる場合です。

どちらの場合でも満貫になることは厳しいですが、混一色を目指せば役牌や赤5萬を絡めて満貫になりやすいです。

この手牌で混一色を目指せば3翻以上にはかなりなりますので、総合して混一色を目指すことをおすすめします。

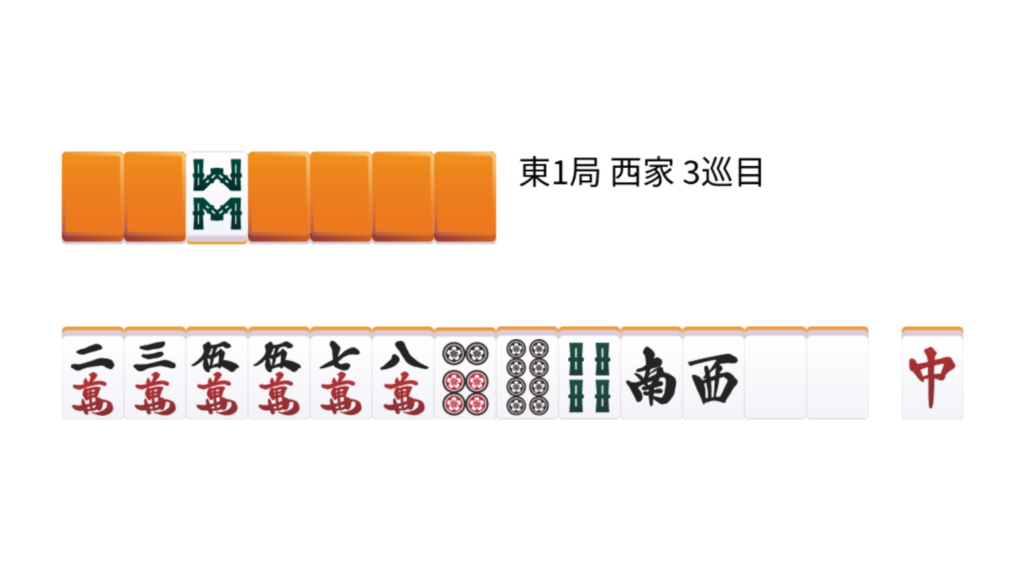

第4問

次は3対子の手牌です。

回答解説

この手牌は赤5索を引いても、鳴けないかつ聴牌まで難しいドラ1の手牌です。

この手牌も立直よりも役牌3種のどれかを重ねて鳴きたい手牌ですので、索子のどれかから捨てることをおすすめします。

この手牌で混一色を目指す最大の利点は、役牌を重ねる過程で七対子が複合して跳満クラスのてはいになることです。

もちろん役牌2種になった場合は、七対子よりも鳴いた方が和了りやすいので鳴いて手牌を進めた方が良いです。

しかし、7萬か8萬を引いた場合は七対子を目指しやすいため混一色を目指すことをおすすめします。

第5問

次は4対子ですが一盃口も見える手牌です。

回答解説

この手牌は、役牌2種が孤立していますが、平和+一盃口も見えますので混一色一直線に目指すのはもったいない感じがします。

しかし、この先ツモる筒子の3~7・索子の3~7をすべてツモ切るのももったいない気がします。

1萬をもう1枚ツモると混一色七対子も視野に入ります。

1索や9筒を引いた辺張の受け入れが2萬を引いた混一色が付く辺張よりも価値が低いと考えるため2索か8筒のどちらかを捨てるのがおすすめです。

前述したとおり、筒子や索子の3~7のいい両面ができやすい牌は残して立直、それまでに役牌や萬子を引いた場合は混一色になれるような保留の打牌も選べるようになりましょう。

第6問

次の手牌は明らかな孤立牌が1つありますが6ブロックの手牌です。

回答解説

愚形が多く立直までは厳しく打点もない手牌です。

重なっている字牌がどちらも役牌ではないため、鳴くためにはほかの役が必要です。

そのためこの手牌では9萬すら捨てず索子か筒子のどちらかを捨てて混一色を目指しましょう。

今回はドラが9索のため筒子の3から捨てて手牌を進めるようにしましょう

第7問

最後は混一色も立直もどちらも目指せるような手牌です。

回答解説

手牌としては役牌をもう1種重ねて、役役混一色の満貫。

もしくは、7筒や5萬・白を引いての立直手順。

愚形が1つもしくは役牌の重なりで大きく方針が変わりそうな手牌です。

4索は立直手順になった際にひっつきとして重要な牌です。

このように選びにくい時は役牌にならない字牌。

今回の場合は南を捨てておき保留するのがよさそうです。

保留打牌は、巡目が進んでいくごとにどちらかに(今回は混一色か立直)必ず決めないといけません。

その選択のタイミングがこの瞬間決めるよりもシビアになるため難しくなりがちです。

後々迷わず、大きなミスが出ないようにする単純にしたい方はここで混一色に決めてしまいましょう。

まとめ

混一色へ向かう基準や手牌の進め方は理解いただけましたでしょうか。

混一色は攻撃と守備の両方兼ね備えた強力な役です。

立直が遠い時、ドラがない時に非常に重宝する役です。

この混一色を使いこなしてこそ他の人との差が付きます。

まずは、今回取り上げた3つの判断基準のどれか1つを満たした時には積極的に混一色を狙うようにしましょう。

コメント