みなさん麻雀をやっていて、

「他家から立直を受けた。手牌に安全牌がないから押したら一発で放銃してしまった。」

「危険牌を2枚押して、3枚押してなんとか追いついて立直をしたけど、当たり牌を掴んでしまった。」

「立直に対して降りていたのに2軒立直になって安全牌がない。」

このような場合、「安全牌がないから〇〇した」という部分だけを切り抜けば正解のことが多いです。

しかし、安全牌がないその状況が不正解の場合も多いことも事実です。

そのようにならないために、手牌の価値を付ける必要があります。

今回の内容は、中級者は知っておかないといけない内容となっており、当たり前に知っている人も多いかもしれません。

つまり、みんな知っているからこそ知らないと成績に直結する内容となっています。

今回は、初中級者向けの守備判断として、

- 先制出来なかった時の判断

- ベタオリの手順

- 守備を意識した手組み

の3つを紹介していきます。

雀豪なりたての方や豪傑ループをしている方向けの内容となっていますので、守備で苦労している方はぜひ最後までご覧ください。

先制出来なかった時の判断

守備の基本的な判断や知識は、以下の記事に詳しく書いています。

まだ、読んでいない方・読み返したい方は以下のリンクからお願いします。

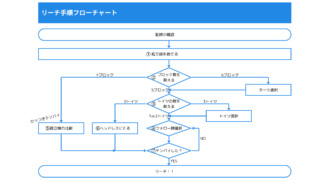

まず、誰かから立直が入ったり、ドラポンや混一色の牌が余った攻撃をされた時に何を考えるかが大切です。

それは、攻撃された瞬間に降りる・押す・回し打ちの3つを的確に選択することです。

(回し打ちについては次回解説します。)

降りの判断で、上級者が必ずしている判断は二向聴以上は必ず降りるということです。

これは、攻撃者の現物がある限りは1枚切れの字牌や筋の牌も切りません。

手牌の牌を中抜きして完全に降ります。これをベタ降りといいます。

このベタ降りが完全に出来ずに、1枚切れの字牌や筋の牌を切っている人は放銃率が大きくなり、勝てるゲームも勝てなくなってしまいます。

今回は、ベタ降りについてさらに深掘りしていきます。

ベタオリの手順

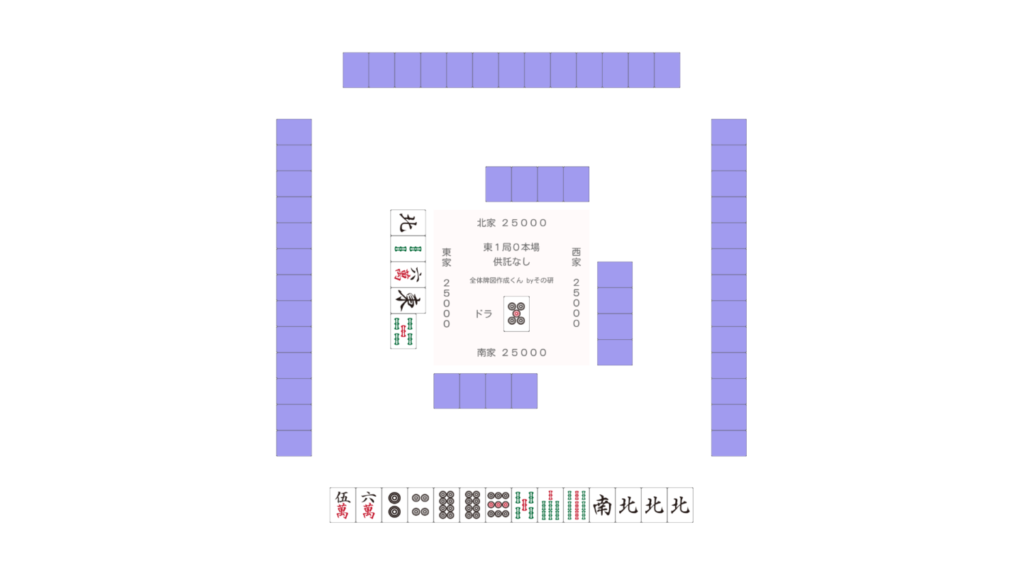

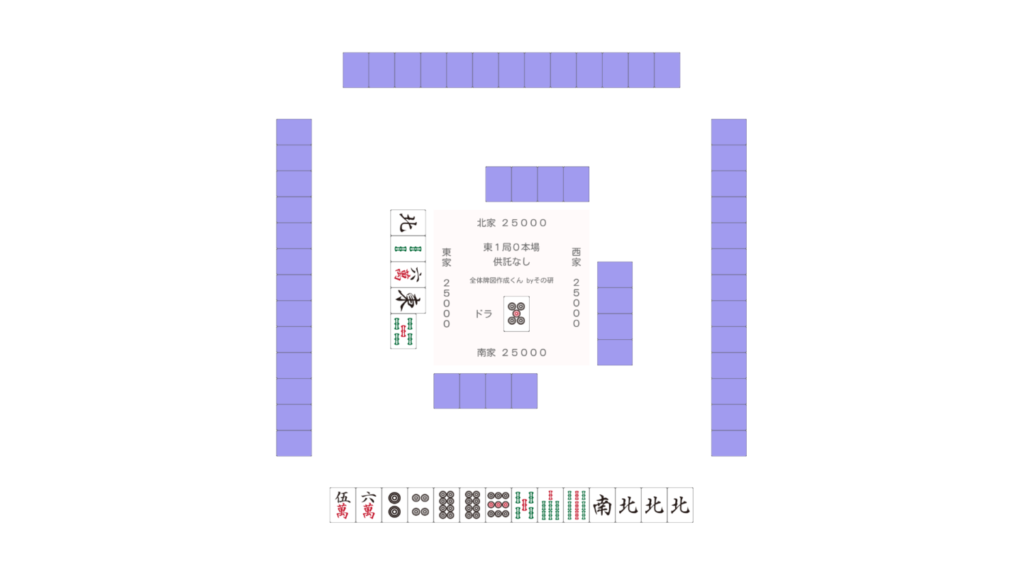

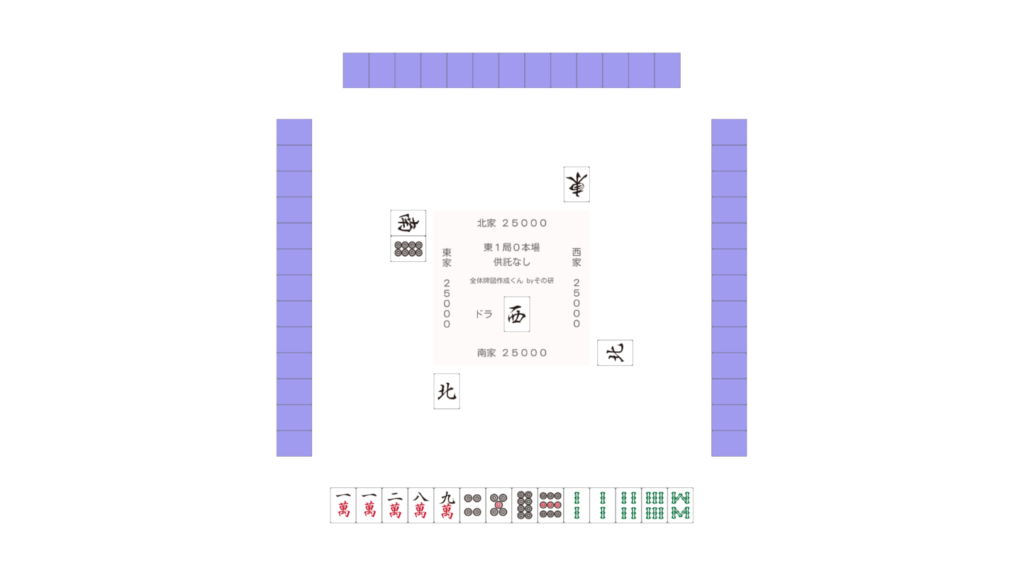

まずは、以下の状況をご覧ください。(画像は最高位戦プロ麻雀協会・赤坂ドリブンズ所属の園田賢プロのその研さんの全体牌図作成くんを使用させていただきました。)

この状況みなさんはどうしますか?

ここで、放銃率が高い人は🀁を切ってしまいがちです。

🀁は確かに放銃率の低い牌ですが、必ず放銃しない牌ではありません。

手牌は愚形2つの二向聴でドラがなし。

このような向聴が二向聴以上でドラがない手牌は、立直の現物を切ってベタ降りをするようにしましょう。

まずはベタ降りしなければいけない状況判断を完璧にする。

次にベタ降りしなければいけない状況では、必ず現物から切る。

豪傑ループをする方は、この2つが出来ていない場合が多く、この2つを取り入れるだけで放銃率は劇的に下がります。

再び先ほど状況です。

ここでの現物は、🀌・🀔・🀃の3種です。

ベタ降りする時、雀豪以上の放銃率が低い人は🀃を残し🀌・🀔から切っていきます。

これは他家からの攻撃に備えて🀃を残しています。

🀌・🀔は立直者以外には通っておらず、放銃する可能性があるため、立直などの明確な攻撃が入る前に切っておきたいです。

さらに、🀌・🀔が副露された時は立直者と副露者で横移動が起きやすくなるため、自分の失点を最小限に抑えることができます。

このような点から、危険度に差がない場合は先制している相手以外に対して安全な牌を残すようにしましょう。

守備を意識した選択

ここからが本記事の本題です。

ベタ降りに関しては、初心者記事でも紹介いたしました。

中級者からは攻守のバランスを取ることも考えなければなりません。

そのために以前紹介した価値のある手牌を組む必要があります。

この価値ある手牌から、攻撃に転じるための守備的な手組方法を紹介いたします。

安全牌を持つ基準

以下のような手牌では何を切ればいいでしょうか。

切る牌は🀠と🀂の2択になると思います。

初心者おすすめ記事では、どちらの孤立牌を切っても良いとしていました。

中級者記事では、この孤立牌に優劣をつけていきます。

考えなければいけないのは🀠と🀂が手牌に必要か?ということです。

明確にどちらかの牌が必要だと思う方は、もちろんそれを残してください。

ただ、今回の手牌は不要だと思う方が多いのではないでしょうか。

そのような場合は、他家に放銃しにくい牌(比較的安全な牌)を残すようにしましょう。

今回🀠と🀂では、字牌の🀂の方が放銃しにくい牌なので、🀠から切った方が良いとなります。

🀠を残す場合は、ドラが🀟や🀠の時打点がupする。🀠が他家全員に通っていて安全など理由があると良いでしょう。

では次の牌姿ではいかがでしょうか。

切る牌は🀛と🀂の2択になると思います。

今回の手牌では🀂切りをおすすめします。

理由としては、🀚や🀜をツモって両面に変化した時🀞🀠を切るからです。

ドラが🀞や🀠の場合は🀞🀠を使いきりたいため🀛から切るのもありです。

しかしほとんどの場合で、愚形部分は良形部分と振り替えたいので、特に3〜7の数牌は愚形が残っている手牌では残しやすい牌となります。

以上のことから、安全牌を持つ時は、自分の手牌の攻撃手段が十分(満足できる手牌)であると考えた時にしましょう。

ターツ選択は安全度も考慮する

安全牌を残すのは雀豪クラスの方はほとんどできています。(安全牌を持ちすぎの方も多いですが)

しかし、今章の安全度を考えたターツ選択は豪傑ループする方は中々できていません。

ここでは安全度の高いターツの考え方を会得していってください。

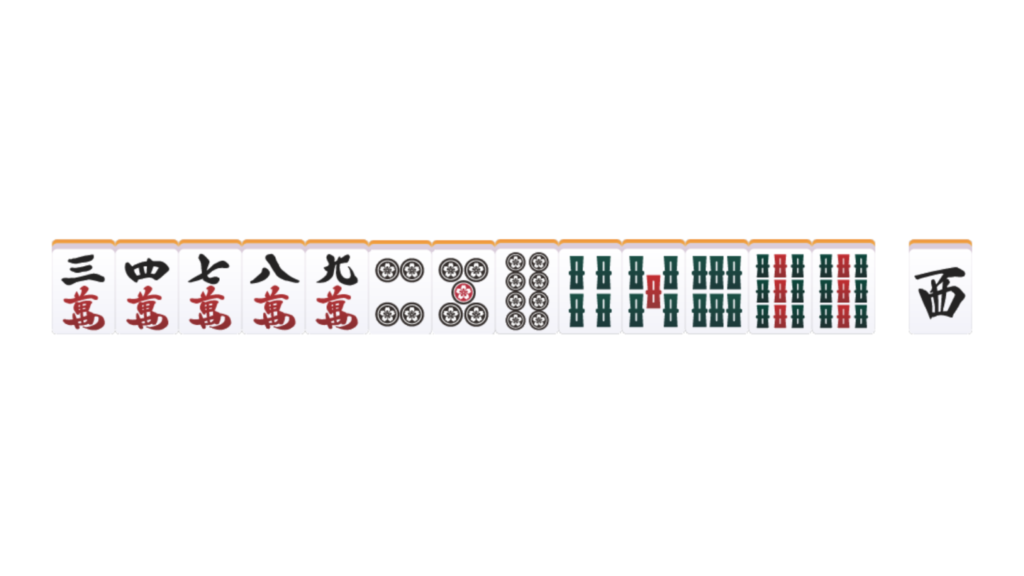

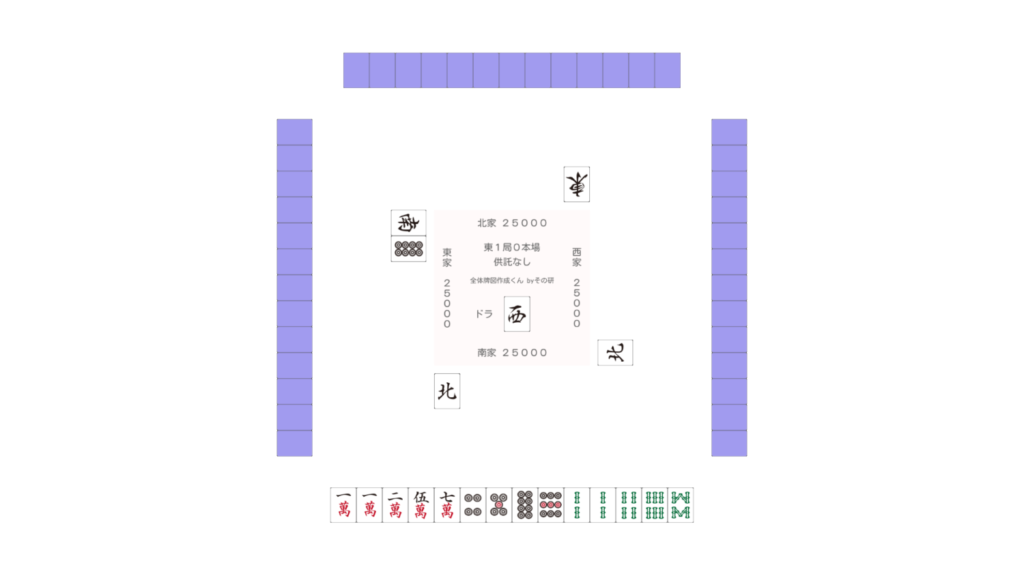

まずは、下の状況をご覧ください。(画像は最高位戦プロ麻雀協会・赤坂ドリブンズ所属の園田賢プロのその研さんの全体牌図作成くんを使用させていただきました。)

わずか2巡目の打牌選択ですが、安全度を考慮するとより良い打牌ができます。

今回の手牌は6ブロックですので、弱いブロックを1つ捨てていきます。

まず、🀈を切りたいと思った方は5ブロックの話を再度ご覧ください。

今回は🀎🀏か🀠🀡のどちらを切るかの選択です。

初心者おすすめ記事では、どちらでも良いとしていましたが、このわずか2巡ですら優劣をつけることが可能です。

注目したいのは、親が🀠を切っていることです。

この瞬間親から立直が入った時に🀠は現物・🀡は比較的切りやすい牌となり安全度は高いです。

このように安全度が高いターツを残すことは次回の「回し打ち」にも役立ちます。

ここで気をつけてほしいのは、安全度の高いターツはターツそのものの強弱を覆すほどのものではないということです。

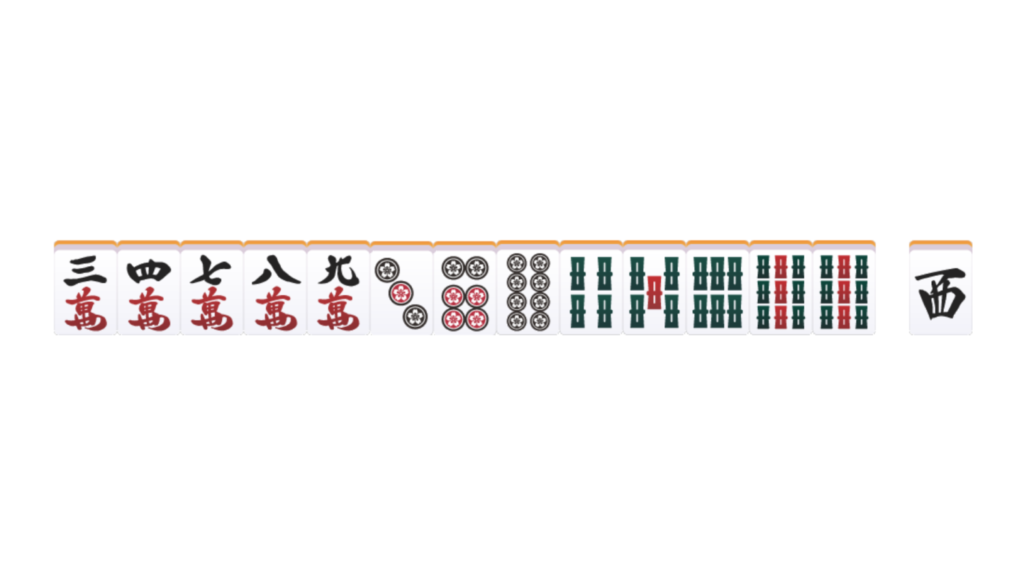

例えば以下のような手牌を見てください。(画像は最高位戦プロ麻雀協会・赤坂ドリブンズ所属の園田賢プロのその研さんの全体牌図作成くんを使用させていただきました。)

先ほどとほとんど同じ状況でのターツ選択ですが、今回は🀋🀍か🀠🀡になりますが、より弱い辺張ターツの🀠🀡を切るようにしましょう。

🀋🀍は🀌だけでなく、🀊や🀎で両面ターツに変化します。

いくら場況がよくても枚数は覆らないと思っておきましょう。

最後に

今回の内容は

- ベタ降りすると決めた時は、自分の和了りは考えず面子やターツから中抜いてでも降りよう。

- ベタ降りの際は現在だけでなく将来の危険度も考えよう。

- 常にどのブロックが誰に通るか考えておこう。

これを徹底出来ていない初中級者(特に雀魂で豪傑ループをする方)は今から徹底するだけで劇的に成績が伸びます。

ぜひ今日から実践してみてください。

コメント